Bildnachweis: JK_kyoto – stock.adobe.com, Taylor Wessing.

Forschungskollaborationen spielen in der schnelllebigen Branche der Life Sciences eine bedeutende Rolle, insbesondere für Start-ups. Sie stellen ein wichtiges Instrument dar, um eigene Technologien weiterzuentwickeln und die Kommerzialisierung vorzubereiten. Die Start-ups können dadurch auf Expertise und technisches Know-how zurückgreifen, die im eigenen Unternehmen nicht vorhanden sind. Als Formen der Zusammenarbeit kommen sowohl gegenseitige Forschungskooperationen als auch Auftragsforschung in Betracht.

Gegenseitige Forschungskooperationen sind durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit geprägt, bei der beide Vertragsparteien Know-how und Ressourcen einbringen und gemeinsam an der Forschungs- und Entwicklungsarbeit teilhaben. Bei diesen Kooperationen ist es wichtig, in den Kooperationsverträgen die Zuordnung der Eigentumsrechte an den Ergebnissen und den daraus resultierenden Rechten des geistigen Eigentums klar zu definieren, um zukünftige Konflikte zu vermeiden. Dabei sollte nach Möglichkeit versucht werden, gemeinsamem Eigentum der Parteien an den Ergebnissen und den Rechten des geistigen Eigentums vorzubeugen. Gemeinsames Eigentum an IP-Rechten ist in der Praxis regelmäßig schwierig zu handhaben, da sämtlich Entscheidungen hinsichtlich des Schutzumfangs und der Anmeldestrategie, der Aufrechterhaltung des Schutzrechts und dessen Verwertung gemeinsam getroffen werden müssen. Eine besser umsetzbare Lösung könnte z.B. darin bestehen, dass eine der Parteien alleinige Eigentümerin der Schutzrechte wird und der anderen eine Lizenz in dem von ihr benötigten Umfang eingeräumt wird.

Abb. 1: Unterscheidung zwischen gegenseitigen Kollaborationen und Auftragsforschung

Auftragsforschung

Im Gegensatz dazu steht die Auftragsforschung, bei der ein Start-up einem Dienstleister (oftmals in Gestalt eines spezialisierten Unternehmens oder einer akademischen Institution) den Auftrag erteilt, bestimmte Forschungsarbeiten durchzuführen. Hierbei behält das beauftragende Unternehmen in der Regel die Rechte an den Forschungsergebnissen und dem daraus entstehenden geistigen Eigentum. Allerdings ist in der F&E-GVO geregelt, dass dem Auftragnehmer unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu den Forschungsergebnissen gewährt werden muss, z.B. in Form einer Rücklizenz für interne Forschungszwecke (vgl. dazu unten).

Wesentlich sind dabei eine präzise Leistungsbeschreibung sowie die Festlegung des Umfangs und der Bedingungen für die Übertragung der Rechte an den Forschungsergebnissen und dem daraus entstehenden geistigen Eigentum. Hierbei ist an eine detaillierte Beschreibung der Ziele, des Umfangs und der erwarteten Ergebnisse des Projekts sowie an eine klare Festlegung der Projektphasen, Meilensteine und Fristen sowie eventuell erforderliche regelmäßige Statusberichte zu denken. Außerdem sind die finanziellen Rahmenbedingungen, einschließlich eines Budgetplans mit allen Kostenpositionen und Zahlungsmodalitäten, zu klären. Für den Fall von notwendigen Änderungen am Projektplan ist ein Verfahren für Change Requests inkl. eines Prozesses zur Bewertung, Genehmigung oder Ablehnung von Änderungen an den ursprünglichen Vereinbarungen (Scope, Zeitplan, Budget etc.) zu regeln.

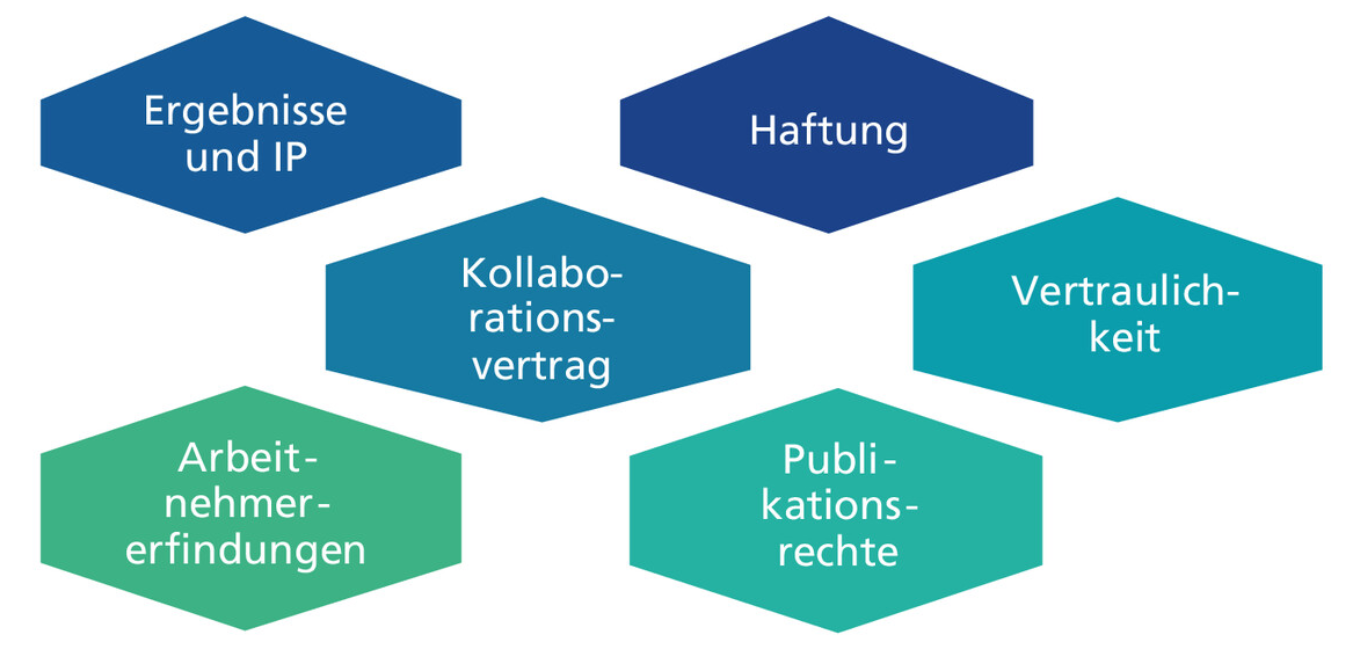

Abb. 2: Wichtige Inhalte in Kollaborationsverträgen

Sorgfältige Gestaltung des Vertragswerks

In beiden Fällen muss auf eine sorgfältige Gestaltung des Vertragswerks geachtet werden, um Interessenkonflikte zu vermeiden und Compliance mit regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Insbesondere Datenschutzbestimmungen dürfen dabei nicht vernachlässigt werden. Dies gilt vor allem dann, wenn Patientendaten ausgetauscht werden, solange diese nicht anonymisiert sind. Dabei ist zu bedenken, dass die Datenschutzbestimmungen selbst bei pseudonymisierten Daten im vollen Umfang eingehalten werden müssen.

Des Weiteren sollten Regelungen zu Haftungsfragen, Geheimhaltungsverpflichtungen und Publikationsrechten festgelegt werden. Nicht selten enthalten F&E-Verträge eine Regelung, wonach die Haftung auf grobe Fahrlässigkeit und auf den Auftragswert begrenzt wird. Dabei ist zu beachten, dass in vorformulierten Vertragsbedingungen eine Begrenzung der Haftung selbst gegenüber Unternehmern unwirksam ist für Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit, grobe Fahrlässigkeit und bei wesentlichen Vertragspflichten auch für leichte Fahrlässigkeit.

Besonderheiten bei Forschungskollaborationen mit Forschungseinrichtungen

- Rücklizenzierung von Forschungsergebnissen: Bei Forschungskollaborationen mit Forschungseinrichtungen gibt es einige Besonderheiten zu beachten. Zunächst ist daran zu denken, dass die Forschungseinrichtungen regelmäßig eine Rücklizenz verlangen werden, die es ihnen ermöglicht, die im Rahmen solcher Projekte entstehenden Ergebnisse auch nach Projektende weiterhin zu nutzen. Eine Rücklizenz gewährt der Forschungseinrichtung dabei in der Regel eine nicht ausschließliche, lizenzgebührenfreie Erlaubnis, das im F&E-Projekt generierte Wissen und ggf. daraus resultierende Schutzrechte wie Patente für eigene nichtkommerzielle Zwecke zu nutzen.

- Beschränkung der Rücklizenz: Dies umfasst typischerweise die Nutzung für interne Forschungszwecke sowie für Lehr- und Ausbildungstätigkeiten. Es ist jedoch wichtig, dass mit einer solchen Rücklizenz Einschränkungen verbunden werden: Die Nutzung darf in der Regel nicht kommerziellen Zwecken dienen. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet oder bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Eventuelle Publikationen oder Offenlegungen dürfen keine vertraulichen Informationen des Kooperationspartners preisgeben.

- Beachtung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbnErFG): Außerdem ist, wenn Forschungskollaborationen mit Unternehmen oder Forschungseinrichtungen in Deutschland stattfinden, das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) zu beachten. Für den Kooperationsvertrag bedeutet dies konkret: Die Kooperationspartner müssen Regelungen treffen, wie mit Diensterfindungen umgegangen wird und welche Prozesse für deren Meldung und Inanspruchnahme gelten.

- Erfindervergütung und Verwertungserlöse: Es sollte im Vertrag auch bestimmt werden, wie die Vergütungsansprüche von Erfinderinnen und Erfindern behandelt werden. Aus Sicht des Start-ups sollte dabei darauf geachtet werden, dass die Erfindervergütungen für Arbeitnehmer der Vertragspartner von diesen selbst aus ihren Verwertungserlösen getragen und nicht auf das Start-up abgewälzt werden.

- Besonderheiten bei Hochschulen: Im Falle von Hochschulen sind zusätzliche Besonderheiten zu beachten. Gemäß § 42 Nr. 2 ArbnErfG haben Hochschulangehörige ein sogenanntes negatives Publikationsrecht im Zusammenhang mit Diensterfindungen. Dies bedeutet, dass sie nicht verpflichtet sind, Diensterfindungen ihrem Dienstherrn zu melden.

- Vertraglicher Verzicht auf das negative Publikationsrecht: Im Rahmen von Forschungskooperationen hat dies den Nachteil, dass die Vertragspartner nicht sicher sein können, dass alle im Rahmen eines Kollaborationsprojekts entstandenen Erfindungen auch tatsächlich den Vertragspartnern zur Verfügung stehen. Daher ist es wichtig, dass in Verträgen mit Hochschulen Regelungen enthalten sind, nach denen die Hochschulangehörigen auf ihr negatives Publikationsrecht verzichten. Ein solcher Verzicht kann allerdings nur gegenüber dem Unternehmen und nicht gegenüber der Hochschule wirksam erklärt werden.

Fazit

Abschließend kann festgehalten werden, dass sowohl gegenseitige Forschungskooperationen als auch Auftragsforschungen wesentliche Instrumente für Start-ups im Bereich der Life Sciences darstellen. Die rechtliche Ausgestaltung dieser Verträge erfordert für jeden Einzelfall maßgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung aller relevanten rechtlichen Aspekte.