Wir brauchen schneller und zahlreicher innovative, nachhaltige Technologien. Denn sonst werden wir Herausforderungen wie Klima- und Energiekrise, Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung nicht mehr meistern können. Doch der Wissens- und Technologietransfer stockt. Viele gute Ideen schaffen es nicht in den Markt. Sie sind gewissermaßen „lost in translation“? Wie lässt sich das ändern? Von Dr. Susanne Ebitsch, Geschäftsführerin des Forschungs- und Transfer-Centers für bioaktive Materialien, b-ACTmatter an der Universität Leipzig

Sie existieren als Publikation, Master- oder Doktorarbeit und vielleicht sogar als Patent: Gute Technologieideen, die die Probleme unserer Zeit lösen könnten. Doch die Überführung dieser Ideen in eine Wertschöpfung scheitert oft bereits vor dem sogenannten „Valley of death“, der Kluft zwischen der (universitären) Forschung und ihrer Vermarktung.

Das Problem ist das System

Innovationen, die zur Lösung aktueller Probleme beitragen können, gibt es etliche. Doch den langen Weg von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung im Markt gehen nur wenige Ideen bis zum Ende. In den letzten Jahren hat die Bedeutung des Technologietransfers an Universitäten und vielen Forschungseinrichtungen zwar deutlich zugenommen, dennoch gibt es weiterhin „system-immanente Faktoren“, die die Translation von Forschungsergebnissen erschweren. Die fünf wichtigsten sind:

- Selbstverständnis: Die Ausbildung und der Daseinszweck von Wissenschaft dienen dem Erforschen unbekannter Dinge und dem Erkenntnisgewinn. In der Grundlagenforschung muss man sich (berechtigterweise) keine Gedanken über die Anwendung von Erkenntnissen machen. Für ihre erfolgreiche Translation benötigt man aber ein gewisses unternehmerisches Mind-Set: Welches Problem kann mein Produkt lösen? Wie muss es aussehen? Wo und wie könnte es angewendet werden? Gäbe es einen Markt für ein solches Produkt?

- Substanz: Ein Großteil der Forschung erfolgt in Drittmittelprojekten, z.B. in Form von Master- und Doktorarbeiten. Diese sind zeitlich befristet und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlassen nach Abschluss ihrer Arbeit in der Regel die Einrichtung, wodurch wichtiges Know-how verloren geht. Die Weiterbeschäftigung der Forschenden ist meist nur über das Einwerben weiterer Drittmittelprojekte möglich, deren Inhalt und Ausrichtung wiederum durch die (öffentlichen) Geldgeber bestimmt werden und nicht unbedingt mit den nötigen nächsten Schritten für die Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen übereinstimmen. Damit das klappt muss die „richtige“ Förderbekanntmachung zur „richtigen“ Zeit veröffentlicht werden und ein Antrag dann noch bewilligt werden. In der Praxis ist das recht unwahrscheinlich. Durch die Abhängigkeit von Drittmitteln ist daher keine gezielte, zeitlich planbare und strategische Produktentwicklung möglich. In vielen Fällen ist es zudem sehr schwer die Technologien so weit voranzutreiben, dass diese für Unternehmen überhaupt interessant werden, da fortgeschrittene Entwicklungsschritte, Validierungen oder klinische Studien nicht im ausreichenden Maß gefördert werden.

- Sichtbarkeit: Ein weiteres Spannungsfeld ist die Publikation von Forschungsergebnissen. Für eine wissenschaftliche Karriere ist es essenziell, Ergebnisse möglichst hochkarätig zu publizieren. Die Priorität der Forschenden liegt daher bei der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse. Ab einem gewissen Reifegrad einer Technologie ist diese jedoch im wissenschaftlichen Sinne nicht mehr innovativ und daher für Forschende „nicht mehr spannend“, so dass sie sie nicht weiterverfolgen und sich anderen Themen zuwenden.

- Schutzrechte: Häufig haben Forschende die für eine Transfer in die Wirtschaft notwendige schutzrechtliche Sicherung ihrer Ergebnisse nicht im Blick. Erfindungsmeldungen und die Ausformulierung von Schutzrechten sind sehr zeitintensiv und können die Publikation von Ergebnissen bis nach einer Anmeldung verzögern, so dass viele Forschende dies erst gar nicht angehen. Oder relevante Ergebnisse wurden, bevor man über Schutzrechte nachgedacht hat, bereits auf Konferenzen etc. veröffentlicht, so dass eine Anmeldung und spätere Lizenzierung nicht mehr möglich sind.

- Struktur: Für einen erfolgreichen Transfer müsste daher noch früher im Forschungsprozess der Kontakt zu Unternehmen gesucht, das Wissen über deren Bedarfe und Marktaspekte in den Blick genommen werden. Dies ist für viele Forschende an den Universitäten jedoch neben den vielfältigen Aufgaben in Forschung und Lehre eine unattraktive Zusatzbelastung. Durch die krisenbedingt stark gestiegenen Energiepreise, Materiallieferschwierigkeiten und immer stärker spürbare Folgen des Klimawandels ändern sich aktuell die Randbedingungen für viele neue Verfahren und Technologien, die bisher unrentabel und nicht konkurrenzfähig erschienen.

Warum der Transfer von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte dennoch nicht so einfach ist, zeigen die folgenden zwei Beispiele:

Wie lässt sich der Ressourcenverbrauch verringern?

Die Antwort auf diese Frage könnte einfach sein: Indem sich Gegenstände immer wieder von selbst erneuern können. Dann bräuchten sie nicht ständig neu hergestellt zu werden. Und noch viel besser wäre es, wenn diese Dinge auch selbst etwas herstellen könnten, anstatt nur verbraucht zu werden. Das klingt nach Science-Fiction? Ja, sicher, aber an der Realisierung dieser Idee, arbeiten Forschende der Universität Leipzig gerade. Sie statten synthetische Materialien mit Anpassungs-, Langlebigkeits- und Nachhaltigkeitseigenschaften aus.

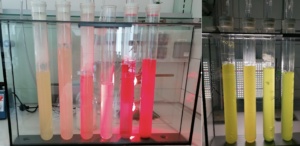

Dazu betten sie lebende Zellen in synthetische Trägerstrukturen ein, indem sie deren Oberflächen mit Biofilmen besiedeln. Das sind sehr dünne Schleimschichten, die von Mikroorganismen gebildet werden. Diese Biofilme können beispielsweise Chemikalien herstellen, Treibhausgase verwerten oder Energieträger sein. Das Ziel der Forschenden ist es, lebende Materialien, sogenannte „Hybrid Living Materials“ (HMLs), herzustellen. Das funktioniert auch schon im Labor, aber die industrielle Umsetzung dieser Innovationen steht noch aus.

Wie lässt sich das Plastikmüllproblem lösen?

Auf diese Frage haben ebenfalls Leipziger Forschende eine Antwort gefunden – und zwar auf einem Friedhof. Dort suchten sie in blattreichen Komposten nach Enzymen, die Plastik aus Polyethylenterephthalat (PET) zersetzen können. Und sie wurden fündig: Das Enzym PHL7 zerlegt PET-Verpackungen innerhalb von 24 Stunden in ihre Grundbestandteile, so genannte Monomere. Aus diesen lässt sich dann wieder neuwertiges Plastik herstellen. Im Gegensatz zu etablierten Recyclingverfahren erfolgt dieser enzymatische Zerlegungsprozess, die Hydrolyse, sehr energieeffizient und umweltfreundlich, da er mit niedrigeren Temperaturen, atmosphärischen Druckverhältnissen und ohne seltene Erden auskommt. Mit dieser Entdeckung und durch die Entwicklung von neuen, noch effizienteren Enzymen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnte die Hoffnung wahr werden, Plastik im industriellen Großmaßstab aufzubereiten. Noch hat auch diese Idee die Labore der Universität nicht verlassen.

Transfer-Accelerator befördert Wissens- und Technologietransfer

Um diesen Problemen zu begegnen, braucht es Innovations-Hubs, die eine fachspezifische Vor-Ort-Unterstützungs-Struktur anbieten. Diese müssen Wissenschaftler hands-on begleiten, auf bereits vorhandenen wissenschaftliche und unternehmerische Expertisen aufbauen und co-creativ mit Unternehmen Projekte weiterentwickeln. Auf diese Weise kann schon frühzeitig ein „unternehmerischer Blick“ in die Forschung integriert werden. In solchen Hubs haben Forschende zudem die Möglichkeit, Gründungsideen weiter reifen zu lassen, um Spin-Offs aus der Universität vorzubereiten. Durch interdisziplinäre Teams können anwendungsorientierte Technologien entwickelt werden. Es ist vor allem die enge Zusammenarbeit unterschiedlichster Professionen, die Forschende dazu motivieren kann, ihre Forschungsergebnisse in die Anwendung zu bringen und das notwendige unternehmerische Wissen dafür zu erwerben.

Netzwerk unterstützt Entwicklung

Wichtig ist, dass die Bedarfe von Industriepartnern nicht aus dem Blick geraten. Dazu müssen entsprechende Netzwerke aufgebaut und gepflegt werden, die den Technologietransfer begleiten. So lassen sich Ergebnisse aus der Grundlagenforschung gezielter vorantreiben, dass sie für industrielle Anwendungen interessant werden. Die Drittmittelproblematik wird durch eine solche Struktur zwar nicht gelöst, jedoch können über solche Netzwerke Industriepartner gemeinsam mit den Wissenschaftlern nächste Entwicklungsschritte planen und entsprechende Förderprogramme oder Industrieaufträge für die Umsetzung gemeinsam eingeworben werden.

Vor-Ort-sein verbessert Hands-on-Hilfe

Generell sollte die Transferkultur und der Unternehmergeist in Wissenschaftseinrichtungen durch Anreizsysteme wie z.B. der gleichwertigen Honorierung von Publikationen und Patenten oder einer stärkeren Verankerung des Transfers in der Lehre gefördert werden. Zudem bedarf es eines Ausbaus der Finanzierung von Validierung, Entwicklung von Prototypen und der Know-how-Träger. Neben der Stärkung zentraler Transferstrukturen kann die Translation von Forschungsergebnissen, insbesondere in großen Einrichtungen, auch durch fachspezifische Vor-Ort-Strukturen, die die Wissenschaftler hands-on unterstützen, gut verbessert werden.

Engagement überwindet Valley of Death

Durch die direkte personelle Unterstützung der Forschenden kann vor allem im Bereich Biotechnologie und Biomedizin die zeit- und kostenintensive Translation von Ergebnissen aus der Forschung besser gelingen, so dass neue Ergebnisse der Grundlagenforschung nicht mit einem „lost in translation“ enden. Um Ideen schließlich erfolgreich am Markt zu platzieren, also das „Valley of Death“ zwischen einer Idee und ihrer erfolgreichen Vermarktung zu überwinden, bedarf es aber vor allem motivierter und engagierter Menschen auf allen Ebenen – von Forschung über Verwaltung bis zu Politik und Wirtschaft. Durch interinstitutionelle und multidiszipliniäre Kooperationen zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik wird die Translation innovativer, nachhaltiger Technologien gelingen, durch die wir die wachsenden Herausforderungen, die sich durch Klima- und Energiekrise, Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung ergeben, meistern werden.

In Leipzig werden die ersten Erfolge dieser Vorgehensweise bereits sichtbar: Im System-Lab „Active Materials“ treibt derzeit das Team EST3R gemeinsam mit der Gründerinitiative und dem IP-Management der Universität ihr PET-Recycling-Projekt in Richtung Ausgründung voran, das sogar in diesem Jahr als beste Gründungsidee beim Leipziger Gründerpreis ausgezeichnet wurde.

Autor/Autorin

Dr. Susanne Ebitsch

Dr. Susanne Ebitsch war nach ihrer Promotion zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin im Start-Up NeuroProgen GmbH. Von 2005 bis 2012 leitete sie das Patentinformationszentrum Leipzig. Anschließend wechselte sie als Leiterin der Abteilung Wissens- und Technologietransfer an das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ. Seit 2015 ist sie im Transferbereich der Universität Leipzig tätig, seit Juli 2021 als Geschäftsführerin und Leiterin der Transfereinheit des durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Land Sachsen geförderte Forschungs- und Transferzentrums für bioaktive Materie "b-ACTmatter".